-

Auswahlmenü – Technische Hinweise

• Nr. 01: Technische Merkmale zu den Angeboten von Rasch-Diascan

• Nr. 02: Informationsgehalt von Diapositiven nach digitalem Maßstab

• Nr. 03: Dia-Scanner – eine Bilanz nach 20 Jahren

• Nr. 04: Scan-Dienstleister – eine Bilanz nach 25 Jahren

• Nr. 05: Praxisbeispiele für die Farb- und Neutralautomatik

• Nr. 06: Diapositive mal eben abfotografieren?

• Nr. 07: Staub- und Kratzerentfernung für die Digitalisierung

• Nr. 08: Autofokus und verglaste Diarahmen

• Nr. 09: Praxisbeispiele für die Digitalisierung von Diapositiven

• Nr. 10: Adobe Photoshop CC und Creative Cloud im Praxiseinsatz

Technischer Hinweis

02

Informationsgehalt von Diapositiven nach digitalem Maßstab

Diapositiv – das Original

Um das Auflösungsvermögen eines Diapositivfilms messen zu können, haben Ingenieure der Photoindustrie das Kontrastverhältnis in Linienpaaren pro Millimeter (Lp/mm) als Vergleichsgröße festgelegt. Ein Linienpaar wird als schwarze Linie mit dem danebenliegenden weißen Zwischenraum von identischer Breite definiert.

Hinweis: Normalerweise sind Herstellerangaben in Linienpaaren (Lp/mm) oder Linien (L/mm) identisch, da nur die schwarzen Linien gezählt werden. In der Vergangenheit gab es jedoch auch abweichende Normen in der Fernsehtechnik, was bis heute in vielen Diskussionsforen offensichtlich für erhebliche Verwirrung bezüglich der richtigen Zählmethode sorgt.

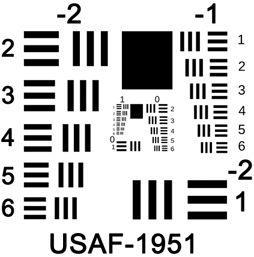

Zur Messung des Auflösungsvermögens setzt man heute das MTF-Verfahren ein (engl. modulation transfer function). Bei der klassischen Methode wird ein USAF-1951-Testbild mit Linienpaaren von kontinuierlich kleiner werdender Breite auf dem zu messenden Diafilm aufgenommen. Je geringer die Auflösung der Linienpaare ist, desto mehr verschwimmen sie miteinander, wodurch das Kontrastverhältnis kleiner wird. Das Auflösungsvermögen wird für Kontrastverhältnisse von 1000:1 oder 1,6:1 angegeben und kann über die passenden Linienpaare auf dem Testbild ermittelt werden. So findet man im Product Information Bulletin für den Fujichrome Sensia 100 die folgenden Angaben:

- Kontrastverhältnis 1,6 : 1 .......... 60 Lp/mm.

- Kontrastverhältnis 1000 : 1 .......... 140 Lp/mm.

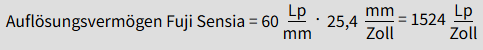

Hier wird zunächst mit dem Kontrastverhältnis 1,6 : 1 gerechnet, weil diese Angabe üblicherweise als praxisnäher angesehen wird. Auf Zoll umgerechnet ergibt sich:

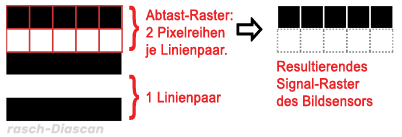

Um ein aus einer schwarzen und weißen Linie bestehendes Linienpaar digital abbilden zu können, benötigt man auf den ersten Blick mindestens 2 Pixelreihen. Um den Zusammenhang zwischen Pixeln und Linienpaaren für die Berechnung zu formulieren, betrachtet man nur die vertikale Richtung:

Die eigentlich aus der Drucktechnik kommende Einheit dpi (engl.: dots per inch) kann hier mit der Einheit ppi (engl.: pixel per inch) gleichgesetzt werden. Damit lassen sich die Bildpunkte direkt in die Formel einsetzen:

Um das vom Hersteller ermittelte Auflösungsvermögen des Fujichrome Sensia 100 ohne Detailverlust digitalisieren zu können, müsste man zunächst einmal von einer erforderlichen Scan-Auflösung von 3048 dpi ausgehen. Zwar muss in der Praxis neben dem Filmmaterial auch noch das Auflösungsvermögen des Objektivs sowie eine mögliche Bewegungsunschärfe beachtet werden.

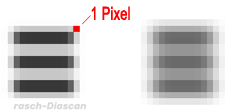

Doch auf der anderen Seite ist dieser in der Praxis gerne genannte Grenzfall mit 2 Pixelreihen zur Digitalisierung eines Linienpaars noch keine realisierbare Lösung. Gemäß dem Abtast-Theorem von Nyquist und Shannon benötigt man in der elektrischen Messtechnik für die eindeutige Abtastung eines Frequenzsignals eine mehr als doppelt so große Abtastfrequenz. Auf die Digitalisierung von Bildinformationen übertragen bedeutet das: Pro Linienpaar sind mehr als 2 Scan-Pixel erforderlich. Liegt nämlich eine Pixelreihe des Bildsensors genau zwischen einer schwarzen und weißen Linie, so kann zwischen den beiden Objekten nicht mehr eindeutig unterschieden werden. In beiden Fällen würde der Sensor nämlich nur noch einen mittleren Grauton erkennen. Die Grafik in Bild 4 verdeutlicht diesen Effekt.

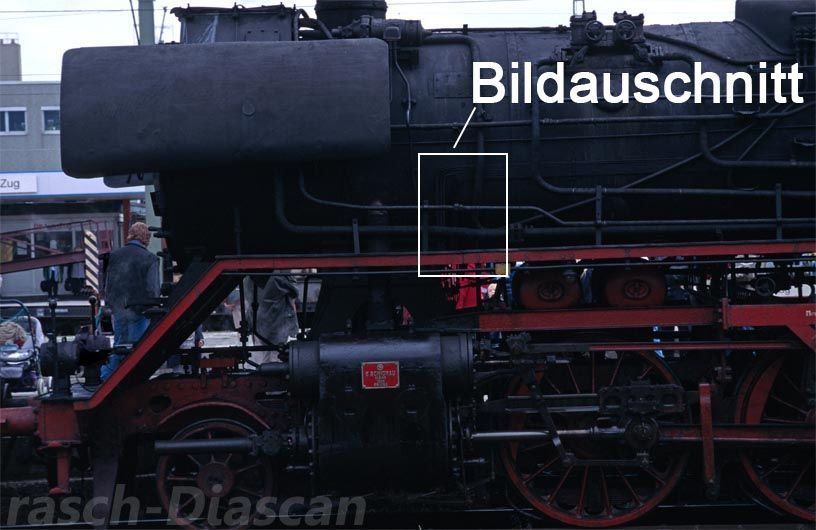

Letztlich entscheidend ist, dass sich diese theoretischen Betrachtungen auch in der Praxis bestätigen lassen. In Internetforen und auch von Scan-Dienstleistern wird immer wieder pauschal behauptet, selbst eine Scan-Auflösung von 4000 dpi sei übertrieben, weil sich das Auflösungsvermögen von Filmmaterial und Kameras mit Standardobjektiven meistens in geringeren Bereichen bewegen würde. Doch so ist die Aussage einfach nicht richtig. Vergleichen wir dazu einmal Scan-Ergebnisse des Filmscanners Nikon LS-4000 ED. Das Testbild wurde ohne Stativ mit einer Spiegelreflexkamera Nikon F90 und dem mitgelieferten Standardobjektiv auf einem Fujichrome Sensia 100 aufgenommen. Der Diafilm verfügt laut Hersteller über ein Auflösungsvermögen von 140 Lp/mm. In der Mitte des hier verkleinert dargestellten Bildes erkennt man ein Schild mit der Aufschrift „Karon Café Inn“.

Es folgt der Bildausschnitt des Schildes in der Original-Auflösung von 2500dpi. Ein Scan-Pixel entspricht in diesem Fall exakt einem Pixel auf Ihrem Bildschirm, wenn Sie die physikalische Auflösung Ihres Monitors eingestellt haben. Für Bild 7 wurde der untere Teil ohne Interpolation vergrößert. Das heißt, die einzelnen Pixel werden auf diese Weise sichtbar, bleiben aber zugleich farblich unverändert. Bei einer Scan-Auflösung von 2500 dpi ist schon eine deutliche „Verpixelung“ der Schrift festzustellen. Einzelne Bereiche bei den schwarzen Buchstaben zeigen genau die zuvor beschriebene Problematik, dass sie nur noch als mittlere Grautöne mit der Umgebung verschwimmen. Es sind nicht mehr alle Buchstaben eindeutig erkennbar.

Beim gleichen Bildausschnitt aus dem Scan mit 4000 dpi ist eine Verpixelung hingegen noch nicht feststellbar. Sogar die schwarze Schrift wird mit etwa 2 Pixeln - auf die Linienstärke gerechnet - noch gut lesbar aufgelöst. Auch hier sind die Pixel aufgrund des geradzahligen Vergrößerungsverfahrens gegenüber dem Original-Scan völlig unverändert geblieben. Die verwendete PNG-Komprimierung arbeitet zudem verlustfrei. Machen Sie sich bewusst, dass wir in der Breite gerade einmal 3,9% des gesamten Bildes sehen.

Für Scan-Dienstleister mit geringem Automationsgrad bedeutet eine höhere Auflösung mehr Zeitaufwand und damit eine geringere Wirtschaftlichkeit. Das könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, warum oft die abenteuerlichsten Argumente gegen hohe Scan-Auflösungen in Umlauf gebracht werden. So zum Beispiel die Behauptung, man könne bei 4000 dpi mit der Filmkörnung die kleinsten Partikel sehen, folglich sei das Auflösungsvermögen überschritten. Bei Scans mit 4000 dpi errechnet sich für die Abtast-Pixel eine Größe von 6,34 µm.

Im „Kodak Student Filmmaker's Handbook“ wird die Größe der Silberhalogenidpartikel jedoch mit nur 2 µm bis 0,1 µm noch kleiner angegeben. Es deutet einiges darauf hin, dass es sich bei der auch in vielen „Foto Communities“ immer wieder diskutierten Filmkörnung nicht um die kleinsten Auflösungspartikel eines Films handelt. Genau das bestätigt auch der kalifornische Konservator und Chemiker Tim Vitale in seinem Fachartikel „Film Grain, Resolution and Fundamental Film Particles“. Zitat aus dem Artikel: „The term ‘film grain‘ is often incorrectly used to describe the ‘fundamental particles‘ in a chemical-based photographic image.“

In der englischsprachigen Literatur unterscheidet man mit den Begriffen „Graininess“ und „Granularity“ zwei Arten der Filmkörnung. Dabei bezeichnet „Graininess“ den subjektiven Eindruck der Körnung, wenn ein fotochemisch erzeugtes Bild vergrößert wird. Die sogenannte RMS-Körnung, welche die Detailgenauigkeit (engl. Granularity) bestimmt, kann hingegen nur über eine objektive Bewertung mit einem Microdensitometer ermittelt werden.

Fazit: Die Scanergebnisse zeigen, dass bei einer Abtastung mit 4000 dpi die Detailgenauigkeit erkennbar zunimmt. Die Angaben der Experten werden damit zusätzlich bestätigt. Eine Überschreitung des Auflösungsvermögens üblicher Diafilme bei 4000 dpi konnte beim Test nicht festgestellt werden.

Eine geringere Scan-Auflösung als 4000 dpi ist nur mit Einschränkung dazu geeignet, den Informationsgehalt eines Diapositivs digital zu sichern. Legt man diese Scan-Auflösung zugrunde, so errechnet sich aus den Abmessungen eines Kleinbilddias (36 x 24 mm) eine Bilddatei von 5669 x 3778 Pixel (Bildpunkten). Damit erscheint es auch nachvollziehbar, warum Kodak bereits 1992 Kleinbilddias für die Photo-CD mit bis zu 6144 x 4096 Pixel digitalisiert hat. Zum Vergleich: Ultra-HD- Fernsehgeräte mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel zählen heute zu den technischen „Highlights“. Ein Fernseher mit Full-HD bringt es im Vergleich gerade einmal auf 1920 × 1080 Pixel. Fazit: Von der Auflösung her kann sich das Dia auch heute noch „sehen lassen“.

Das Farbspektrum eines Dias kann mit jedem Diaprojektor uneingeschränkt auf einer Leinwand wiedergegeben werden. Im Unterschied dazu sind normale Monitore oder Digitalprojektoren („Beamer“) bei der Farbwiedergabe eingeschränkt. In der Sprache der Digitaltechnik formuliert heißt das: Der Farbraum eines Dias ist größer als der sogenannte sRGB-Farbraum eines durchschnittlichen Monitors.

Hinweis: Der größere Farbraum ist ein weiteres Qualitätskriterium des Diafilms. Damit verbessern sich auch die Möglichkeiten für die Bildbearbeitung. Zudem gibt es Monitore und Digitalprojektoren mit erweitertem Farbraum.

Scan – die Kopie

Fragt man die Besitzer von Dias nach ihren Erwartungen an eine gute Digitalisierung, dann geht die Antwort meistens in diese Richtung: „Der Scan sollte dem Original entsprechen.“

Der Verbraucher verbindet mit der modernen Digitaltechnik den technischen Fortschritt im Sinne einer Qualitätsverbesserung. Es erscheint selbstverständlich, dass ein digitales Medium der analogen Technik überlegen ist. Von einer digitalen Kopie wird erwartet, dass sie dem Original entspricht. Doch wer noch die alte Vinyl-Schallplatte im Vergleich zur CD kennt, der darf diese Erfahrung nicht so einfach auf die Diafilmtechnik übertragen.

Im Folgenden werden die technischen Merkmale formuliert, um ein Dia ohne unnötige Einbußen bei Qualität und Informationsgehalt zu digitalisieren. Auch mit der Digitalisierung neu hinzukommende Nachteile wie Halbleiterrauschen sollten dabei beachtet werden.

1. Die Scan-Auflösung sollte nicht unterhalb von 4000 dpi liegen, um dem hervorragenden Auflösungsvermögen eines Dias gerecht zu werden.

2. Die Trennschärfe des Scanners (auch: effektive Auflösung) ist die tatsächlich nutzbare Scan-Auflösung, die ebenfalls über eine Messmethode wie USAF-1951 ermittelt werden kann. Die Angaben einiger Hersteller weichen bis zu 50% von den wahren Werten ab. Nikon gehört hier zu den positiven Ausnahmen. Aus diesem Grund werden Nikon-Scanner bis heute als Referenzgeräte in Vergleichstests genannt, wie beispielsweise im Fotomagazin c't Digitale Fotografie 03/2014. Die Trennschärfe ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Komponenten Bildsensor, Optik, Schrittmotor und Elektronik. Eine mangelhaft effektive Auflösung zeigt sich, indem trotz einer ausreichenden Zahl von Pixeln die kleinsten Bildelemente nicht mehr sauber aufgelöst werden.

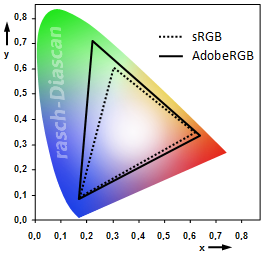

3. Technische Farbräume werden seit 1931 entsprechend dem CIE-XYZ-Modell zweidimensional als xy-Diagramm dargestellt. Die von Grafikern auch als „Schuhsohle“ bezeichnete farbige Fläche entspricht dem gesamten Spektrum der menschlichen Farbwahrnehmung (siehe Bild 9). Der Farbraumumfang (engl. Gamut) technischer Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräte ist im Vergleich dazu immer mit Einschränkungen verbunden. So erscheinen die Standardfarbräume sRGB und AdobeRGB darin als Dreiecke, weil sich diese physikalisch durch additive Farbmischung aus einer roten, grünen und blauen Lichtquelle zusammensetzen.

Zum Farbraumumfang analoger Diafilme ist vielen Fotografen bestenfalls bekannt, dass dieser für die meisten digitalen Wiedergabegeräte unerreichbar ist. Schwierig wird es, wenn man es genauer wissen will. Für eine seriöse Farbraum-Messung benötigt man neben einer hochspezialisierten Laborausstattung wie beispielsweise einem Transmissions-Photometer umfangreiches Fachwissen. Ein Scanner hilft hier auch nicht weiter, da im Ergebnis maximal der Farbraum des Sensors enthalten ist, nicht aber der möglicherweise größere Farbraum des Filmmaterials. Zwar stößt man im Internet und sogar in Werbeprospekten vereinzelt auf Darstellungen angeblicher Film-Farbräume. Da für Filmmaterialien jedoch andere Regeln gelten, können die meist dreieckigen Darstellungen nur als unseriös betrachtet werden.

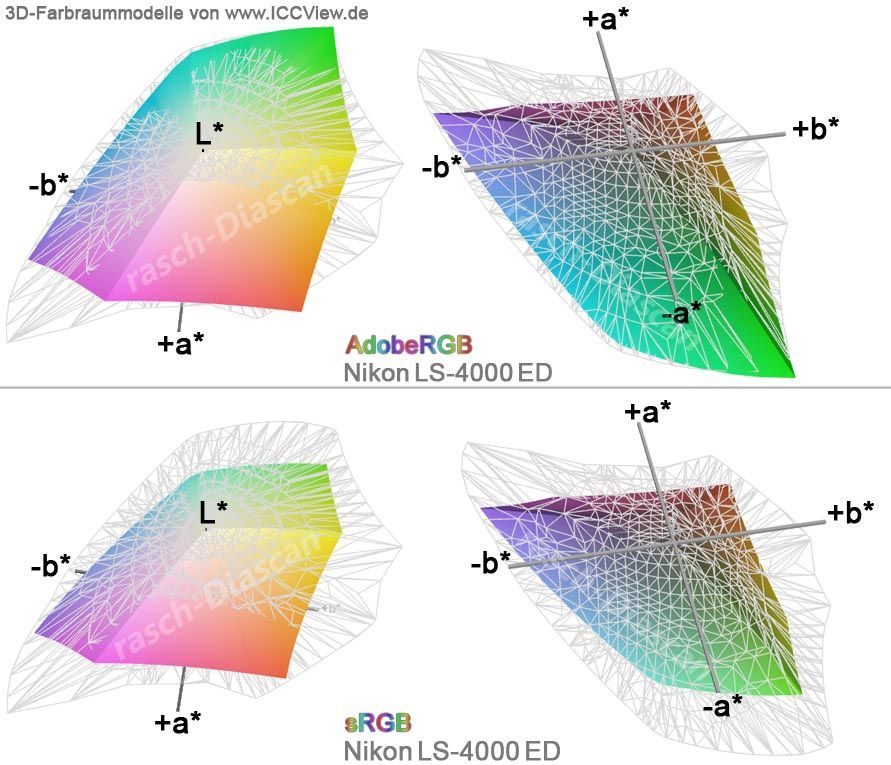

Für eine optimierte Digitalisierung und Weiterverarbeitung ist weniger das Filmmaterial als vielmehr der physikalisch vorgegebene Scanner-Farbraum entscheidend, denn dieser ist in den Rohdaten enthalten. Das digitale Farbprofil des Scanners ist bereits im Farbmanagement des Computers eingebunden und ermöglicht ohne Umweg eine räumlich exakte Darstellung als 3D-Modell. Die Weiterentwicklung des CIE-XYZ-Modells existiert seit dem Jahr 1976 und wird als CIELab- oder L*a*b*-Farbraum bezeichnet. Ein Vorteil dieses 3D-Modells ist, dass die räumlichen Abstände dem tatsächlichen Farbempfinden entsprechen und damit eine bessere Bewertung erlauben.

In Bild 10 ist derFarbraumumfang der Rohdaten eines farbkalibrierten Filmscanners Nikon LS-4000 ED als graues Gitternetz dargestellt. Das 3D-Farbraummodell wird in der linken Bildhälfte entlang der L-Achse (Luminanz) von oben gezeigt, in der rechten Bildhälfte entsprechend von unten. Der Scanner liefert in den Bereichen Farben von höherer Sättigung, wo das Gitternetz die farbig dargestellten Standardfarbräume sRGB und sogar AdobeRGB überragt. Trotzdem sind im 3D-Modell auch einzelne Teilbereiche mit dem umgekehrten Fall zu erkennen, in denen die Standardfarbräume das Gitternetz verdecken bzw.einschließen. Vorausgesetzt diese Farbwerte sind überhaupt in einem Diapositiv enthalten, so würden diese im Scan-Ergebnis mit geringerer Sättigung erscheinen. Die Konsequenz ist, dass jeder Export in ein sRGB-Format zwangsläufig zu einem noch kleineren Farbraum als sRGB führen muss.

Eine Archivierung der Scans sollte daher stets über die Rohdaten erfolgen. AdobeRGB ist auch darüber hinaus die beste Wahl für diejenigen, die den Umgang mit Farbmanagement und Farbräumen beherrschen. Leider geben bis heute einige Scan-Dienstleister Bilddaten ausschließlich mit reduziertem sRGB-Farbraum an ihre Kunden weiter. Sie begründen das damit, der durchschnittliche Monitor könne schließlich auch nicht mehr Farben darstellen und der durchschnittliche Anwender sei mit der Technik ohnehin überfordert. Diese Bedenken mögen für das Standardbildformat beim Durchschnittsverbraucher derzeit noch berechtigt sein, doch eine auch die Archivdateien betreffende generelle Farbreduzierung lässt sich damit nicht begründen.

Da war schon 1992 die Kodak-Photo CD fortschrittlicher – Kodak hat sich damals mit PhotoYCC einen geräteunabhängigen Farbraum patentieren lassen, der erheblich größer als sRGB ist. Auch Amateurfotografen möchten sich dahingehend heute nicht mehr einschränken. Dort geht der Trend in Richtung Rohdatenformat, denn Speicherplatz kostet immer weniger. Monitore mit erweitertem Farbraum werden erschwinglicher. Computer bieten dem Anwender mehr Funktionalität und setzen immer weniger Spezialwissen voraus.

4. Eine Farb- oder Kontrastverschiebung gegenüber dem Original ist ein weiterer Aspekt beim Scannen. Nur über eine professionelle Farbkalibrierung kann verhindert werden, dass das Scan-Ergebnis einen Farbstich hat oder feine Kontraste in hellen oder dunklen Bildbereichen verloren gehen.

5. Bildrauschen kann sich bei Scans in Form von geringfügig helleren und dunkleren Bildpunkten innerhalb einer im Original einheitlichen Farbfläche zeigen. Wird ein Scan von einem unterbelichteten Dia per Bildbearbeitung aufgehellt, so tritt der Effekt verstärkt in Erscheinung.

Die Ursache dafür erklärt sich aus der Halbleiterphysik. Der gleiche Effekt ist in der Unterhaltungselektronik für das je nach Qualität mehr oder weniger hörbare Rauschen von Verstärkern verantwortlich. Um den Effekt hier deutlicher sichtbar zu machen, wurden in Bild 13 der Kontrast und die Helligkeit nochmals verstärkt.

Bildrauschen tritt statistisch auf, das heißt, entsprechend der Normalverteilung kann jeder Bildpunkt bzw. Messwert eine mehr oder weniger große Abweichung vom Sollwert haben. Folglich wird die größte prozentuale Verbesserung mit dem zweiten Scan der gleichen Vorlage erreicht. Mit jeder weiteren Wiederholung steigt der Aufwand linear an, während der Nutzen sich immer weniger auswirkt. Um den Unterschied zwischen einem Einfachscan und einem Zweifachscan hervorzuheben, wurden die einzelnen Pixel in Bild 13 um den Faktor 12 vergrößert sowie Helligkeit und Kontrast weiter erhöht. Das Ergebnis zeigt, dass nach einem Zweifachscan in den dunklen Bereichen weniger helle Pixel und in hellen Bereichen weniger dunkle Pixel auftreten. Damit hat sich auch die Konturschärfe verbessert.

Bewertung und Ausblick

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2016 für unsere Technik auf der Basis von Nikon-Scannern geschrieben. Seit der Markteinführung dieser Geräte durch Nikon sind 2 Jahrzehnte vergangen. Insbesondere die Bildsensoren haben sich seither deutlich weiterentwickelt. Doch der entscheidende Nachteil dieser heute immer noch auch von Scan-Dienstleistern eingesetzten Zeilenscanner war immer die geringe Scan-Geschwindigkeit. Als Lösung haben wir einen Flächenscanner mit der Infrarot-Reinigung »IR-Clean« entwickelt. Im Unterschied zum einfachen „Abfotografieren“ liefert die eigens entwickelte Automatisierungstechnik einen zusätzlichen Infrarot-Scan für die Staub- und Kratzerentfernung. Die Basis dafür ist eine Kamera der Profiklasse (Sony α7R III), ein Makroobjektiv von Schneider-Kreuznach sowie ein Laser-Autofokus.

Dabei verarbeitet IR-Clean 3.1 (Stand Dezember 2023) alle Farbfilme inklusive Kodachrome – was keinesfalls selbstverständlich ist. Unsere

IR-Clean-Garantie ist heute noch immer mit einem manuellen Aufwand verbunden, weil die Scan-Daten dafür mit Hilfe von Indikatoren auf die genau genommen drei unterschiedlichen Verfahren von IR-Clean verteilt werden müssen. Bis hier ist der Workflow lediglich halbautomatisiert, denn nur so wird das mit allen Infrarot-Reinigungs-Verfahren verbundene Risiko für Artefakte (Bildstörungen) beherrschbar. Zukünftige Versionen von »IR-Clean« werden daher durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) nicht nur einen höheren Automatisierungsgrad erreichen, sondern noch hochwertigere Ergebnisse liefern. Aus diesem Grund raten wir unbedingt dazu, die im

All-Inclusive-Preis enthaltenen RGBi-Archivdateien gewissenhaft aufzubewahren. Die RGBi-Dateien sind nämlich als Quasi-Rohdaten mit unbeschittenen Scan-Rändern und Infrarot-Kanal die Grundlage für unsere jetzt schon vollautomatisierte Bildverarbeitung.

Helmut Rasch, Dezember 2023